遺言書の作成をお考えの方へ

「うちに限って、相続でもめるなんてありえない」「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」とお思いになられるかもしれません。

ところが実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、またそこまで大きな争いにならなくても、なんとなく不満が残って兄弟仲が悪くなってしまったりすることがあります。

相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれており、一度こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。

親が残した遺産のために、血を分けた兄弟たちがバラバラになってしまうのは本当に悲しいことですよね。

相続で悲しい争いにならないために

そのように悲しい争いにならないためのほぼ唯一の重要な方法は、遺言を残すこと(子どもの立場からすると、親に遺言を残してもらうこと)です。

遺言書があれば、遺産の分け方が決められているわけですから、基本的には、それに従うしかないわけで、遺言に不満を持つ人は出るかもしれませんが、仕方なくそのとおりに相続するしかありません。

遺言書がないままですと、だれが何を相続するのか、一から話し合わなければならず、相続人のエゴがむき出しになって争いになってしまう危険性が高いのです。

ただ遺言を書くだけでは遺言と認められない?

しかし、遺言書は、自分ではきちんと遺言を残したと思っても、自筆遺言証書や公正遺言証書のように、法律で形式がきまっており、その形式を満たさないと法律上の遺言と認めてもらえません。

また、遺言の内容として法律上効果が認められる事項も限られているうえ、遺言の中身の表現によっては、思わぬトラブルを招きかねないものもあります。また、遺留分の問題もあります。せっかく遺言を残したのに、結局子どもたちが仲たがいし、バラバラになっていくのをよく見かけます。

意外と、きちんとした遺言を残すのは、難しいことなのです。

・子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい

・事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい

・法定相続とは違う形で、財産を譲りたい

このような場合は、専門家である弁護士に必ず談されることをお勧めします。

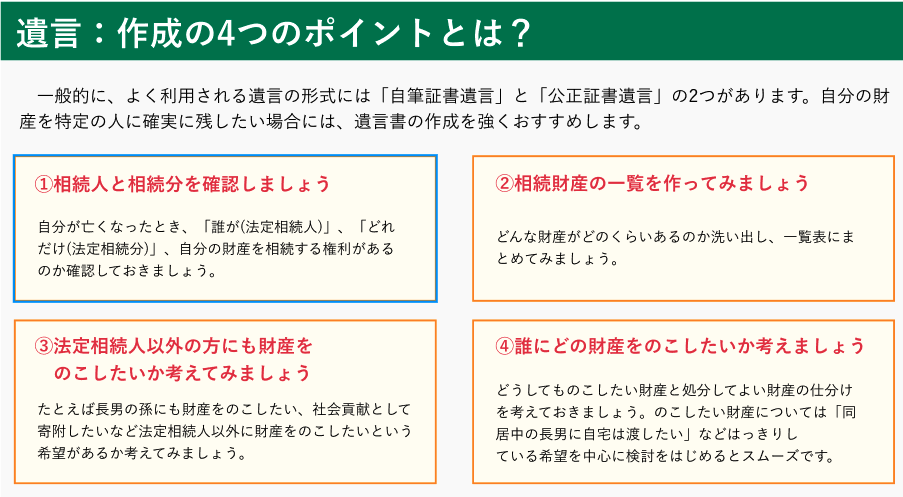

▼冊子の一部(遺言パート)

遺言書の種類と作成方法

1.遺言書とは

遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるかを明確にしておく書面です。誰に、どの財産を渡すか、相続人以外の人へ贈与するか、遺言執行者を誰にするかといった内容を、自身の意思で決めておく最後の意思表示でもあります。

遺言書は何度でも書き直すことができ、最新の日付のものが法的に有効となります。

なお、法的効力のある遺言書(「いごんしょ」)を作成するには、民法で定められた形式に従う必要があり、単なるメッセージや手紙とは異なります。

2.遺言書の種類

遺言書にはいくつかの形式がありますが、実務でよく使われるのは以下の2つです。

-

自筆証書遺言(民法968条)

-

公正証書遺言(民法969条)

3.自筆証書と公正証書のメリット

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、本人が全文または要件部分を自筆で作成し、押印することで成立します。

紙とペンと印鑑があればすぐに作成できる手軽さが魅力ですが、

・保管方法によっては紛失や改ざん、見落としのリスクがある

・無効と判断される場合もある

という注意点があります。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、公証人と2人の証人の立会いのもと作成され、公証役場に原本が保管されます。

・改ざんや紛失の心配がない

・形式不備による無効リスクが少ない

という安心感がありますが、

・公証役場とのやりとりや予約が必要で、完成までに一定の時間(数週間〜数ヶ月)を要する

というデメリットもあります。

4.法改正による遺言制度の見直し

平成30年の民法改正により、以下のような制度が導入されました。

-

自筆証書遺言の方式の緩和(2019年1月13日施行)

自筆証書のうち、財産目録部分についてはパソコン作成や通帳のコピーの添付が認められるようになりました。 -

法務局による自筆証書遺言の保管制度(2020年7月10日施行)

自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができるようになり、紛失や改ざんのリスクが大きく減りました。

5.遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

(1) 遺留分に配慮した遺言が可能

遺留分とは、一定の相続人が法律上保障される最低限の取り分です。

これを無視した遺言は、後の紛争の原因となることがあります。

弁護士に依頼することで、遺留分に配慮しつつ、希望に沿った遺言が作成できます。

(2) 複雑な内容にも対応可能

不動産の売却やNPO法人などへの寄付を希望する場合、実際の手続きが煩雑になることがあります。

このようなケースでは、弁護士を遺言執行者として指定することで、相続人の負担を軽減できます。

(3) 遺産の全体像を踏まえた記載が可能

例えば、長男名義の不動産がある場合、それを遺言に記載していなかったために「これは被相続人の遺産だ」と後から争いになるケースもあります。

弁護士に依頼すれば、こうしたリスクを未然に防ぐため、事前に遺産全体を正確に把握したうえで内容を検討できます。

(4) 認知症との関係を踏まえた対応

遺言の有効性は、作成時の判断能力があるかどうかによって左右されます。

認知症が疑われる場合、どのような文面であれば後から無効とされにくいか、弁護士であれば判断と対応が可能です。

遺言書は人生の最後の意思表示です。だからこそ、後悔のないよう専門家と一緒に準備を進めていきませんか?当事務所では、初回相談から丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

――――――――――――――

初回30分無料相談を実施中!

お気軽にご相談ください。9:00~17:30対応

0120-927-122

――――――――――――――

.png)

.png)