遺留分侵害額請求について

ご相談の流れ

(1)問い合わせ・相談する

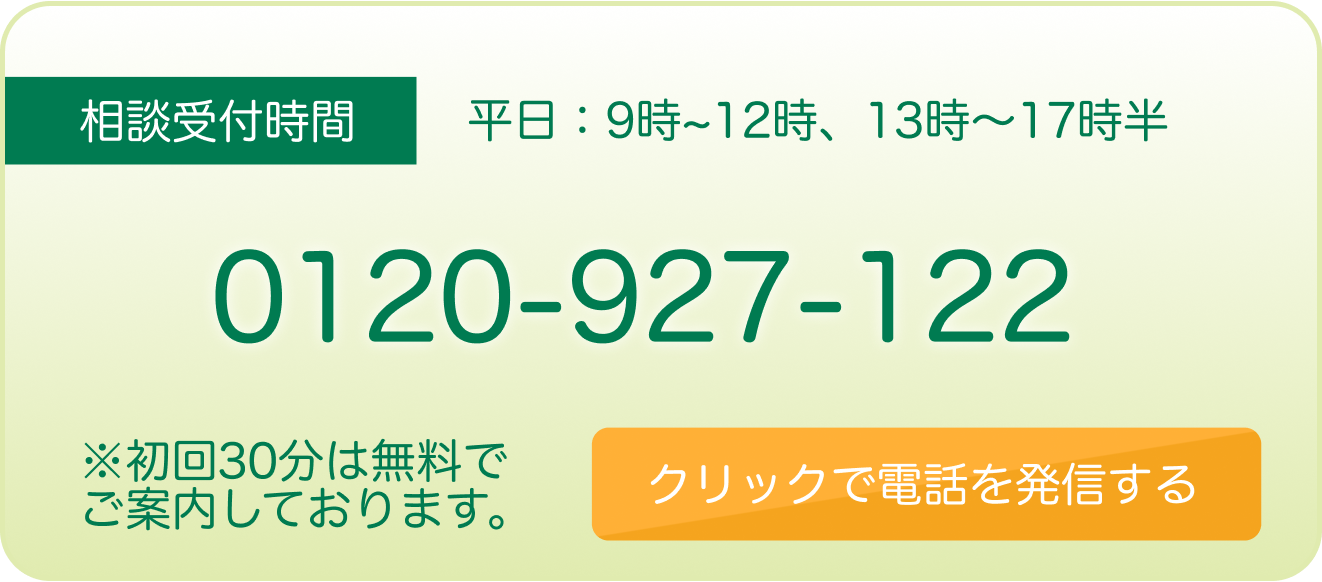

- 電話や問い合わせフォームで連絡してください

- 事務所に直接行って相談する場合が多いですが、オンラインで相談も可能です。

- 実は、ご相談段階で「自分で対応できそう」とおっしゃるお客様も多いです。

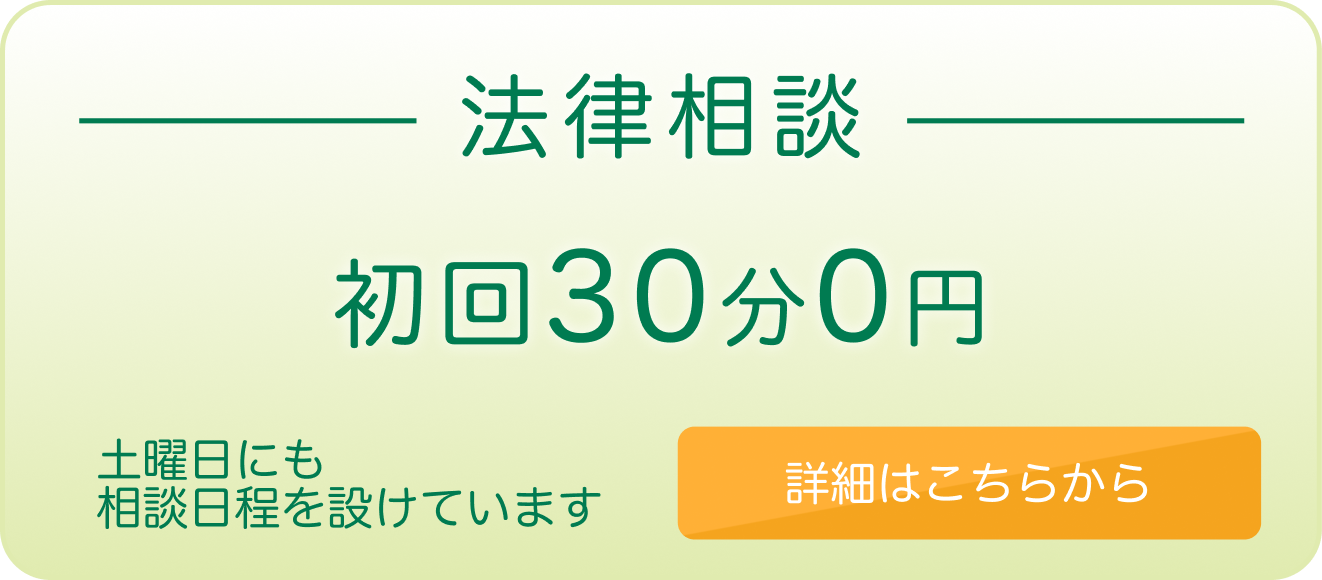

まずは、ご相談日時をご予約下さい。経験豊富な弁護士が、親身にご相談をお伺いさせて頂きます。

(2)弁護士へ相談

弁護士法人琉球法律事務所は

- 那覇

- ライカム

- 読谷

と沖縄県は3店舗展開しており、那覇からはもちろん、中部にお住いの方もアクセスしやすい立地です。

お客様を笑顔でお迎えしております。どうぞ安心してお越し下さい。

(3)見積もりをもらう

- 相談者の相談内容を聞いた後、弁護士事務所から見積書や契約書が提示されます。

- 見積もりが届くのは、通常、相談日から3日から1週間ほどかかりますが、メールなどの方法でより早く対応される場合もあります。

- 場合によっては、その場で正式に依頼になる場合もあります。

よくある質問

相談をしたら必ず依頼をしないといけないのですか?

→相談や見積もりをもらったからといって、必ずその弁護士に依頼する必要はありません。

その他よくある質問

Q:兄弟に「ガメツイ」と思われたくありません

A:大丈夫です。むしろ、法的に認められた権利に対して冷静に動くことで、「あなたが落ち着いていて、信頼できる人だ」と見られる可能性もあります。

Q:話し合いで解決できなかったら?

A:そのときは、調停や訴訟も視野に入れます。実際は多くの方が“話し合いで解決”しています。

.png)

.png)