相続手続きについて

相続サービスのご案内

まず最初にお伝えしたいのは、「相続に関する手続きは、すべてご自身で行うことが可能だ」という点です。

例えば、我々が行なっている相続手続き、また税理士が行う相続税の申告といった業務も、すべて法律上はご本人が手続きを行うことができます。

つまり、私たちが提供している相続に関する業務は、あくまでも「手続きの代行」であるという位置づけです。

それでは、なぜ私たち専門家が相続サポートを行っているのでしょうか。

その理由は、主に以下の3点にあります。

当事務所が手続きの代行を行う3つの理由

1.相続には専門的な法律知識が求められます

相続手続きには、民法や税法などの法律知識が不可欠です。正確な理解がないまま手続きを進めてしまうと、時間や労力が無駄になるだけでなく、金銭的な損失を被るリスクもあります。確実かつ適切な対応のためには、専門家の助言が欠かせません。

2.手続きには多くの手間と時間がかかります

戸籍の取得や書類の作成、平日の役所・金融機関への対応、さらには複数の相続人との連絡調整など、相続手続きは非常に煩雑です。お仕事やご家庭の事情で時間が取りづらい方にとっては、大きな負担となります。

3.トラブルにならないように立ち回る

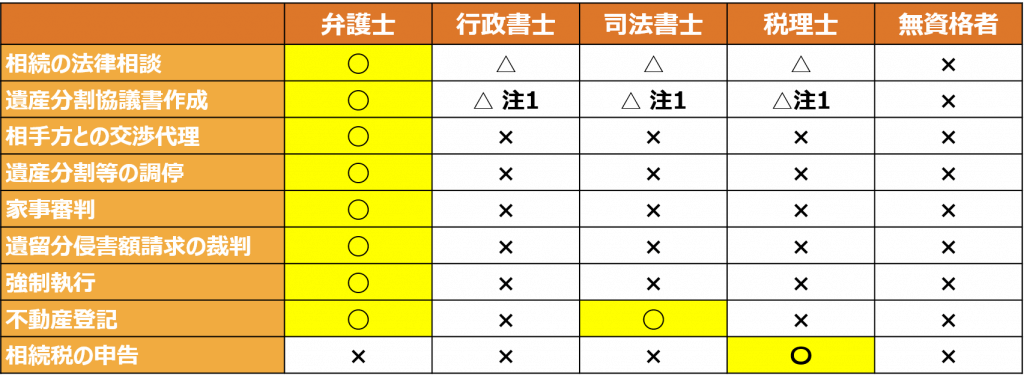

士業の中では、弁護士が唯一相続トラブルを扱える資格です。

注1:遺産分割協議書について、どのような内容の分割協議書にするか等の個別具体的な相談については、弁護士以外はできません。

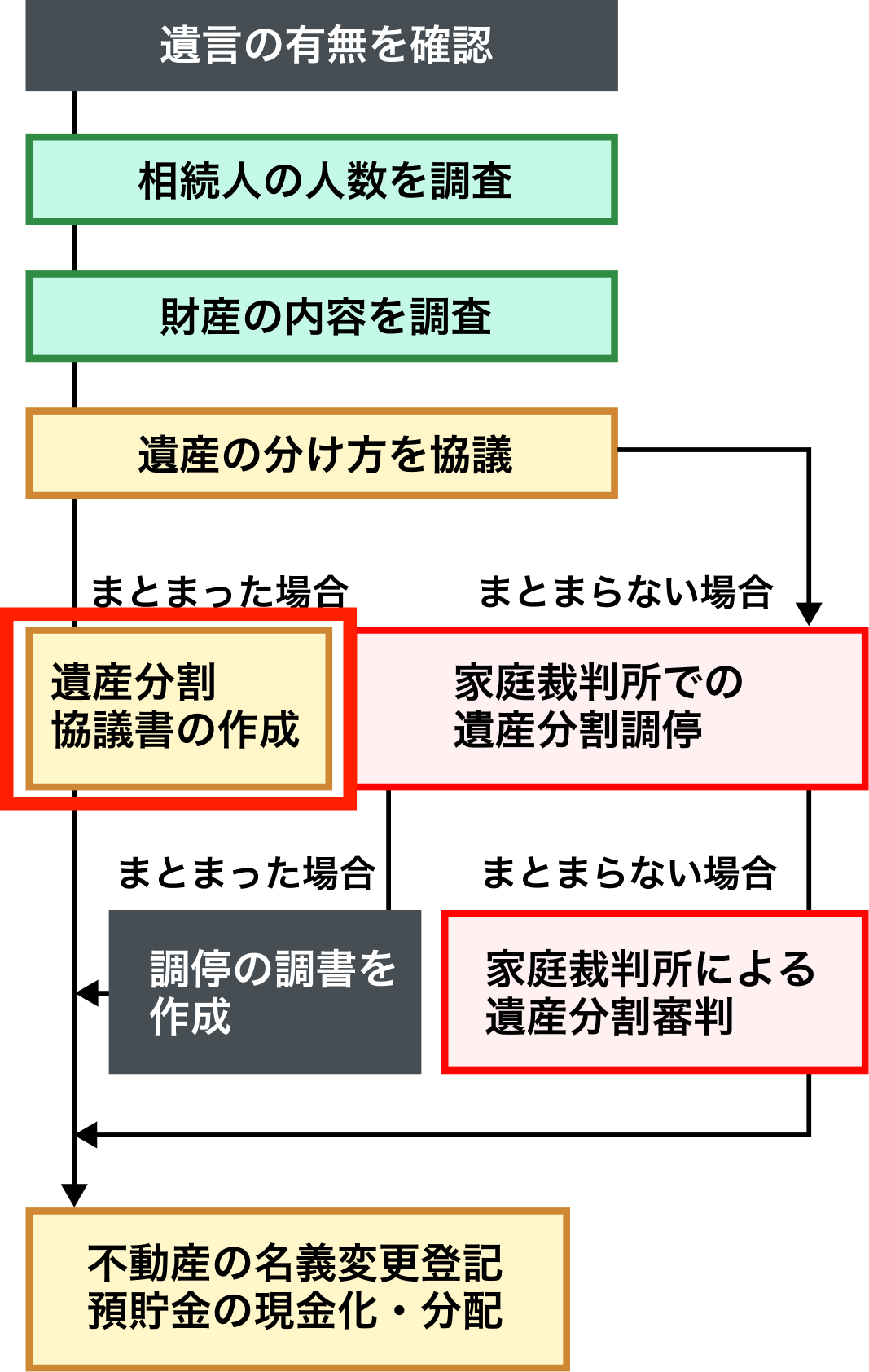

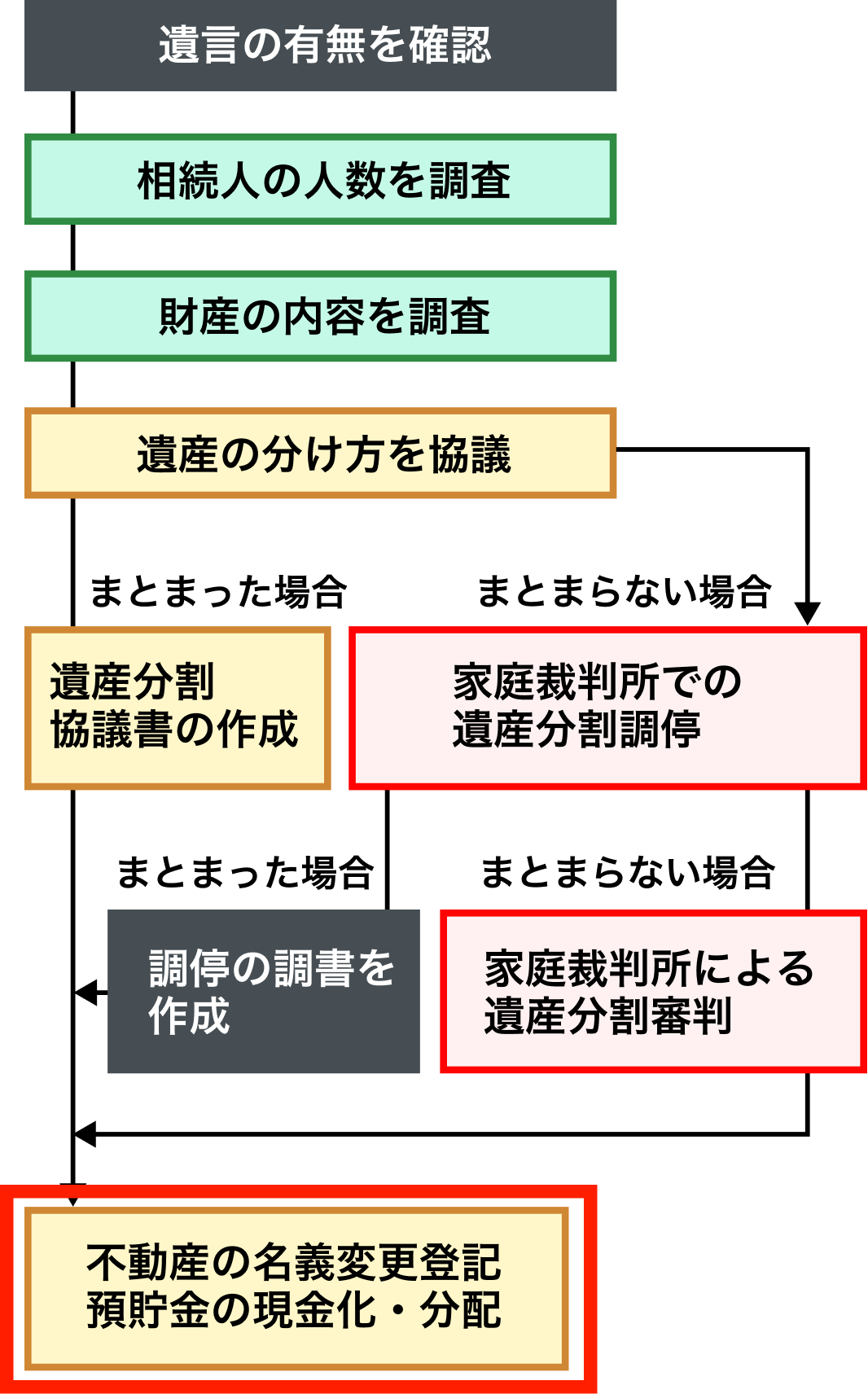

実際に相続手続きについて見ていきましょう

葬儀が終わり、一息ついたと思ったら、次は相続の手続きが待っています。しかし、何から手をつければよいのかわからず、不安を感じる方も多いのではないでしょうか?

例えば、「父が亡くなったけれど、相続人が誰なのかすぐにはわからない」「父の財産がどこにどれだけあるのかわからない」といった悩みを抱える方がいます。また、遺産分割の話し合いがスムーズに進まず、親族間でトラブルになってしまうことも少なくありません。

こうした問題を防ぐために、弁護士が相続手続きの各ステップをサポートし、必要な調査や書類作成を代行することで、スムーズな相続を実現します。

現在の本籍地で戸籍謄本を請求する(郵送でも可能)

| 自分で行う場合 |

当事務所に代行を依頼した場合 |

| 被相続人の本籍地がある市区町村の役所に出向くか、郵送で戸籍を請求します。スムーズに手続きを進めるため、事前に役所へ連絡しておくと安心です。

申請には、申請書、本人確認書類、印鑑、委任状などが必要となるのが一般的です。 |

相続人が多くて大変な方や、平日はお忙しくて時間が取れないという方もいらっしゃるかと思います。

当事務所では、死亡時の戸籍に限らず、相続手続きに必要なすべての戸籍を代わりに取得することが可能です。

|

被相続人の戸籍を確認して、出生から死亡までの戸籍をすべて取得

戸籍を取得した後は、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全ての戸籍を順に集めていく必要があります。

出生時には親の戸籍に記載されますが、婚姻の際には新たな戸籍が編製されるため、少なくとも2通以上の戸籍が必要になります。

また、平成6年から戸籍の電子化が認められたことにより、自治体ごとに戸籍の保存形式が異なる場合があり、さらに複数の戸籍に分かれていることもあります。

本籍地が不明な場合には、住民票から手がかりを探しますが、死亡届が提出されると住民登録が抹消されるため、「本籍地記載あり」の住民票の除票を取り寄せ、最後の住所から確認を行います。

このように、戸籍をすべて収集するだけでも、想像以上に時間と手間がかかるケースもあります。

| 自分で行う場合 |

当事務所に代行を依頼した場合 |

| 相続手続きにおいて、必要となる戸籍が一通だけで済むケースはほとんどありません。平成6年以前に生まれた方の場合、現在の電子データによる「現在戸籍」に加えて、それ以前の紙で作成された「改製原戸籍(旧戸籍)」も存在しているのが一般的です。さらに、昭和32年から40年頃にも戸籍の様式が変更されているため、被相続人が高齢であるほど、取得すべき戸籍の数は多くなります。結果として、必要となる戸籍はおおむね5通から8通程度にのぼることが一般的です。 |

被相続人の情報をもとに、相続手続きに必要な戸籍を当事務所がすべて確認し、役所への請求を一括して代行いたします。相続に精通したスタッフが対応いたしますので、複雑な戸籍の収集もスムーズに進めることができ、平日に役所へ出向く必要もなくなります。

|

本籍地が移転していた場合、全ての役所から戸籍謄本を取得

| 自分で行う場合 |

当事務所に代行を依頼した場合 |

| 戸籍を確認していく過程で、最初に申請した市区町村だけでは必要なすべての戸籍が揃わないことが判明するケースも少なくありません。その場合は、過去に本籍があったすべての役所に対して、個別に戸籍の請求を行う必要があります。ただし、戸籍から確認できる本籍地は通常ひとつ前のものに限られるため、転籍が繰り返されていると、その都度「取得 → 確認 → 次の役所へ申請」という作業が必要となります。 |

当事務所では、戸籍の収集から内容の確認、そして各役所への請求まで一貫して代行いたします。

役所への申請や戸籍の読み解き、さらに次の本籍地の特定といった手間のかかる工程をすべてお任せいただくことで、お客様の大切なお時間を使うことなく、スムーズな手続きを実現いたします。

また、近年では市町村合併などにより役所の管轄や名称が変更されていることもあり、どの自治体に請求すればよいか判断が難しいケースもあります。郵送での手続きが可能とはいえ、このような作業を何度も繰り返すのは非常に労力を要します。当事務所がその一連の作業をすべてサポートいたします。

|

相続人の確定

| 自分で行う場合 |

当事務所に代行を依頼した場合 |

|

相続では、法律に基づいて「法定相続人」が定められており、その順位に従って相続人を確定させるには、専門的な知識が求められます。

万が一、法定相続人に漏れがあると、たとえ相続手続きが完了していても、やり直しを余儀なくされることがあります。

また、代襲相続や数次相続が発生している場合には、それらの関係性を明らかにするための戸籍もすべて収集する必要があります。

相続人が誰であるかを正確に把握するためには、誰がいつ亡くなったのか、その方の相続人が誰なのかまで確認できる戸籍の確認が欠かせません。

|

当事務所では、戸籍の収集を始める前に、ご事情を丁寧にお伺いしたうえで、相続人の範囲を事前に確認・判断いたします。

相続人の確定は、相続に関する知識がないと困難な場合もありますが、当事務所には相続を専門とするスタッフが在籍しており、的確かつ確実に手続きを進めてまいります。

また、「代襲相続」や「数次相続」などの複雑なケースにも対応し、必要な戸籍の収集まで一貫して代行いたします。

|

相続人全員の戸籍と必要書類を収集

戸籍を収集する最大の目的は、相続人を正確に確定することにあります。

そのためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍をそろえる必要があり、加えて、相続人全員分の戸籍も取得しなければなりません。

また、相続手続きの中では、住所の確認が求められる場面もあり、その際には被相続人および相続人それぞれの戸籍の附票や住民票を取得する必要が生じる場合があります。

| 自分で行う場合 |

当事務所に代行を依頼した場合 |

|

すべての相続人が確定した段階で、それぞれの戸籍謄本も収集する必要があります。

不動産の名義変更や、金融機関での預金の払い戻しなどを行う際には、相続人全員の現在の戸籍が必要となり、一人でも欠けていると手続きを進めることができません。

さらに、手続きの内容によっては戸籍の附票や住民票の取得も求められるため、準備にかかる手間は一層大きくなります。

|

戸籍の取得は、各本籍地の役所でのみ可能となっているため、相続人が遠方に住んでいる場合でも、必要なすべての役所に対して当事務所が代理で申請を行い、戸籍を取得いたします。

また、戸籍の附票や住民票など、相続手続きに必要となる関連書類についても、当事務所があわせて代行取得いたします。

|

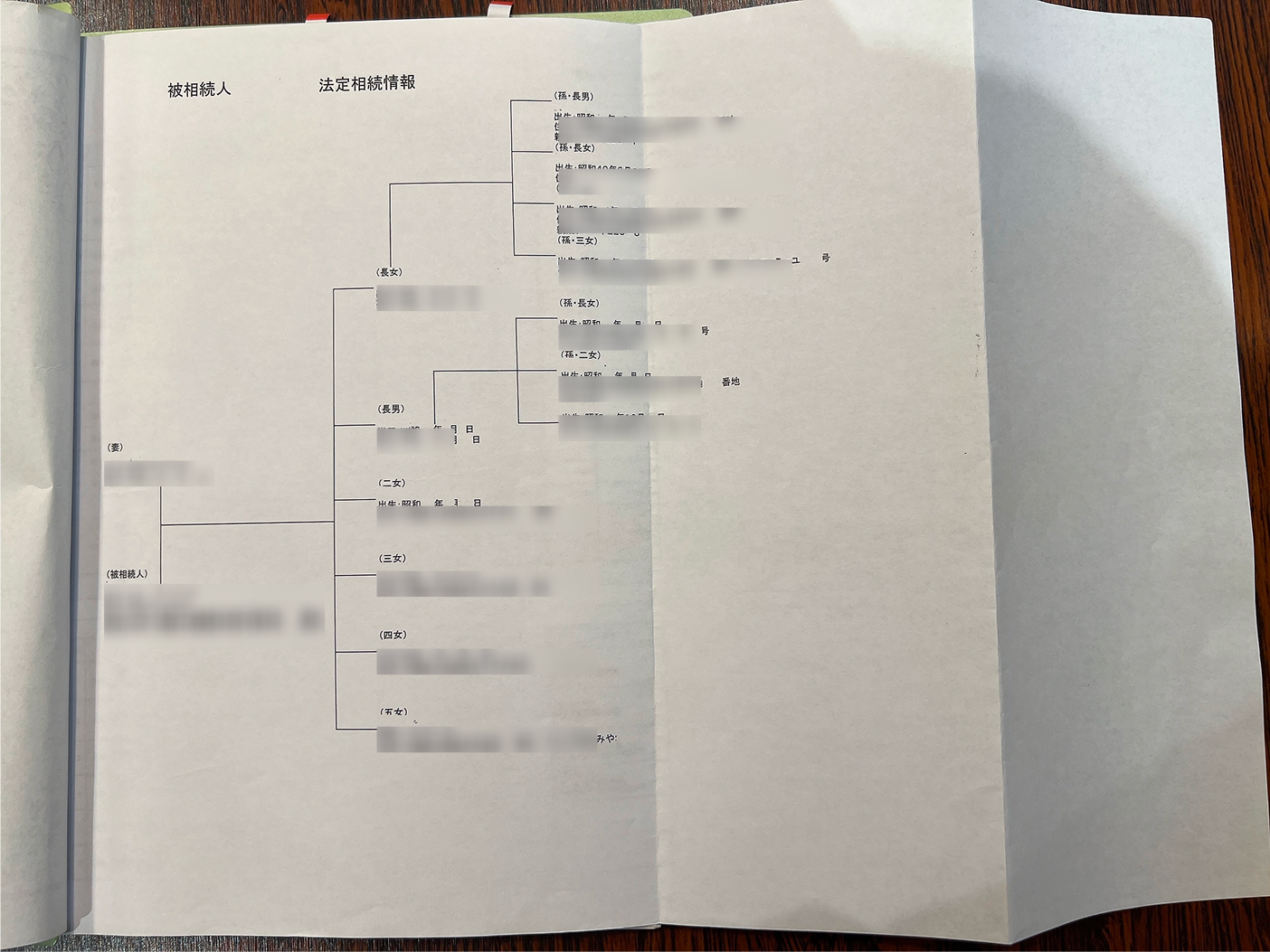

戸籍を集めたら、相続人関係図を作る

戸籍をもとに、相続人関係図を作成します。 相続人関係図は、相続手続きの資料・遺産分割協議の根拠材料として利用されます。

用途1:銀行・証券会社での相続手続きや、不動産の名義変更(相続登記)を行う際に、添付書類として提出を求められるケースがあります。

用途2:相続人関係図は、遺産分割協議書を作成する際の「根拠資料」として活用できます。協議書には、法定相続人全員の署名・押印が必要ですが、誰が相続人にあたるのかを戸籍上で証明できる形にしておきます。

相続人関係図の見本

| 自分で行う場合 |

当事務所に代行を依頼した場合 |

相続関係説明図を作成する際には、記載すべき項目や形式に一定のルールが定められています。

相続手続きだけでも多くの準備や対応が求められる中で、さらにその作成方法を一から学ばなければならないのは、大きな負担となります。

|

法的に有効な形式で相続関係説明図を作成することで、相続関係が複雑な場合でも整理された形で全体像を把握することができます。

当事務所にご依頼いただければ、正確かつ分かりやすい相続関係説明図を作成し、スムーズな手続きに繋げます。

|

| 自分で行う場合 |

当事務所に代行を依頼した場合 |

|

すべての相続人が確定した段階で、それぞれの戸籍謄本も収集する必要があります。

不動産の名義変更や、金融機関での預金の払い戻しなどを行う際には、相続人全員の現在の戸籍が必要となり、一人でも欠けていると手続きを進めることができません。

さらに、手続きの内容によっては戸籍の附票や住民票の取得も求められるため、準備にかかる手間は一層大きくなります。

|

戸籍の取得は、各本籍地の役所でのみ可能となっているため、相続人が遠方に住んでいる場合でも、必要なすべての役所に対して当事務所が代理で申請を行い、戸籍を取得いたします。

また、戸籍の附票や住民票など、相続手続きに必要となる関連書類についても、当事務所があわせて代行取得いたします。

|

3. 相続財産を調査・把握する

相続の対象となる財産は、いわゆる「プラスの財産」(預貯金、不動産、株式など)だけではありません。

相続が発生すると、借金(負債)も相続の対象になります。借金を把握しないまま相続すると、知らないうちに借金を引き継いでしまう可能性があるので、注意しましょう。

基本的に、経済的価値のあるものはすべて遺産となります。 自宅を中心に、金庫や引き出し、棚、仏壇など、大事なものを保管している場所を探し、金融機関の通帳や各種利用明細などから財産や負債の状況を確認することが重要です。

この時点で、借金が多すぎるのであれば相続放棄を検討することになりますし、プラス財産が多ければ遺産分割協議へと進みます。

また、遺言書がある場合は、遺言に記載された財産と実際の財産が一致しているか確認することも重要です。

プラスの遺産例

●現金・預貯金 ●不動産(土地・家屋) ●不動産上の権利(賃借権・抵当権など) ●動産 (自動車・貴金属・骨董品・家財道具など) ●有価証券(株式・債券など) ●生命保険契約に関する権利(被相続人が契約者であり、被保険者ではない保険契約の権利) ●その他債権・財産(売掛金・貸付金・損害賠償請求権・ゴルフ会員権など)

マイナスの遺産例

●負債(借入金・ローンなど) ●公租公課(未払いの所得税・住民税・固定資産税など) ●その他債務 (買掛金・未納税金未払代金・預かり敷金など)

遺産に含まれないもの

●祭祀財産(墓地・仏壇・位牌など) ●香典 *1 ●葬儀費用

*1 香典は喪主への贈与となります。 贈与税は課税されません。

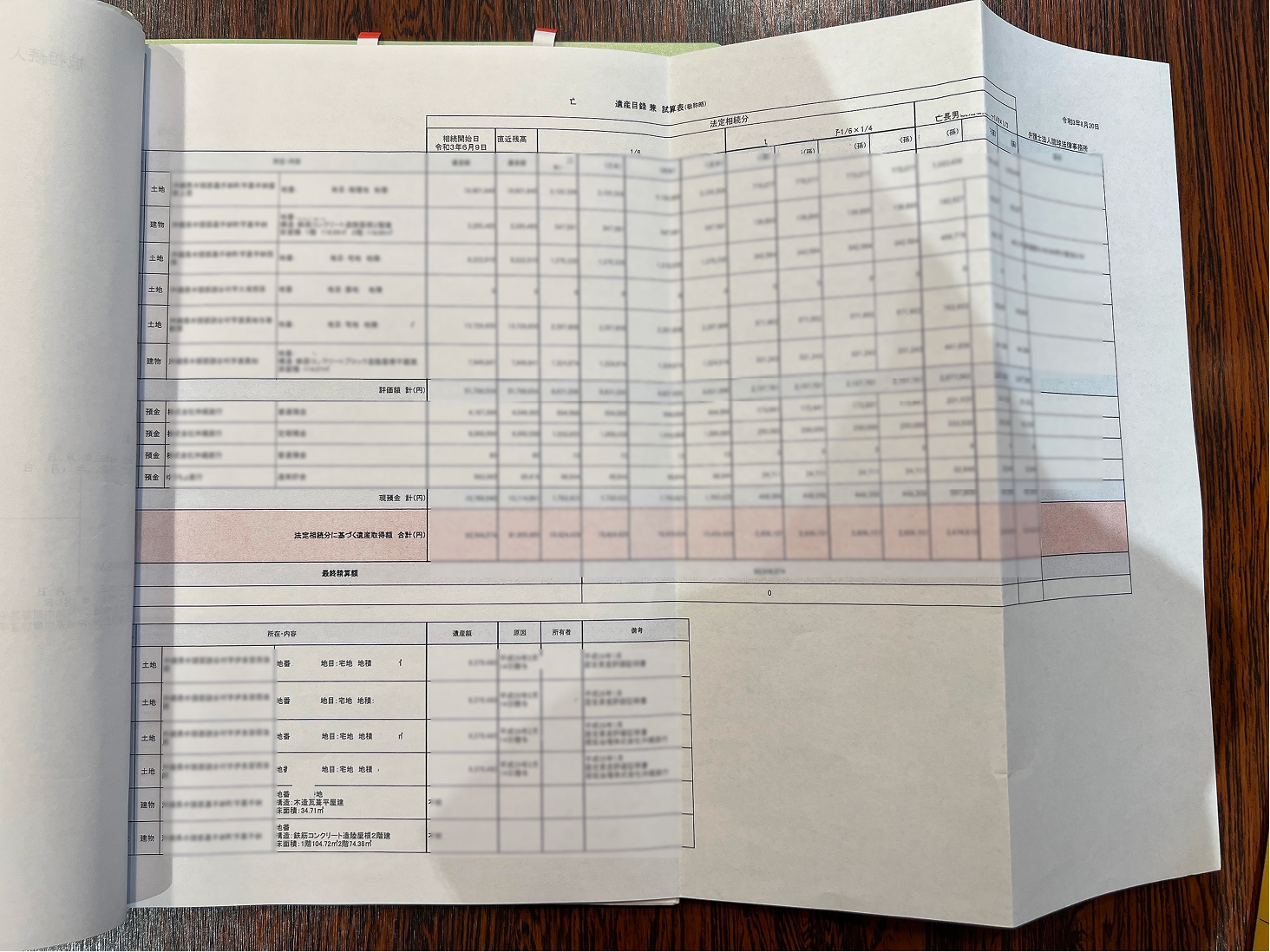

遺産を調べたら、一覧表にまとめる(遺産目録の作成)

プラスの相続財産だけでなく、 借金などのマイナスの相続財産も含めて調査した遺産の内容を一覧表にまとめておきましょう。

| 自分で行う場合 |

当事務所に代行を依頼した場合 |

|

自分で財産目録を作成する場合や、相続人が作成する場合には、法律上の義務はなく、書式にも特別な決まりはありません。

相続財産は大きく分けて「不動産」「預貯金」「動産」の3つに分類され、それぞれに適した評価方法があります。

また、借金などのマイナスの財産も相続の対象となるため、これらを含めて正確に把握することが重要です。

財産がすべて判明した時点で財産目録を作成しますが、「何が相続財産にあたるのか」という判断には一定の知識が必要であり、ご自身で行う場合には見落としが生じることもあります。

|

当事務所に財産目録の作成をご依頼いただければ、財産調査の段階から丁寧にサポートし、漏れのないよう確認を行います。

また、各財産の適切な評価方法についても、分かりやすくご案内いたしますので、安心してお任せいただけます。

|

遺産目録の見本

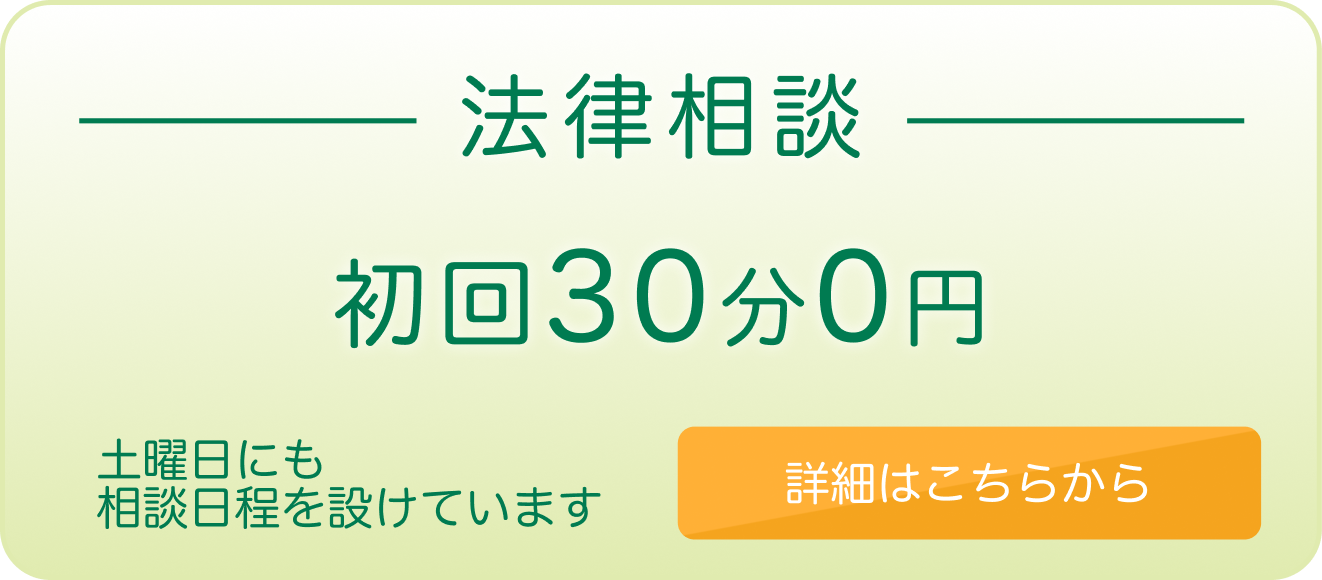

4.遺産分割協議書の作成

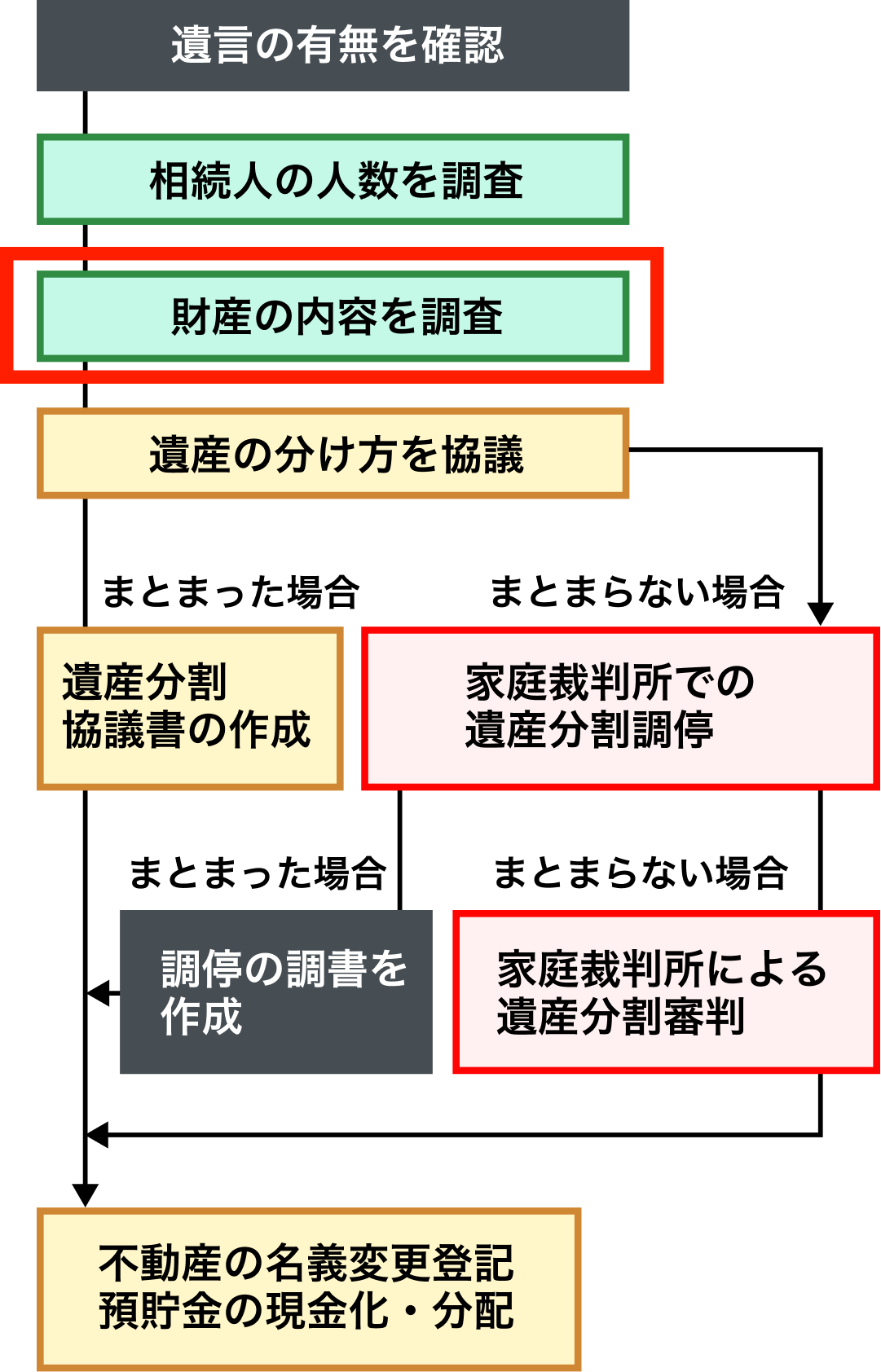

亡くなられた方が遺言を残していない場合は、相続放棄した方を除いた相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

相続人同士で協議がまとまらない場合は、相続人が共同または個別に家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることが可能です。もし調停でも解決に至らない場合は、自動的に審判手続きに移行します。

| 自分で行う場合 |

当事務所に代行を依頼した場合 |

|

遺産分割を進めるにあたっては、法定相続分や遺留分、寄与分など、相続に関する基本的なルールを正しく理解しておくことが重要です。

特に、不動産の名義変更(相続登記)を行う際には、公的機関に遺産分割協議書を提出する必要があり、相続人全員の実印による押印と、それに対応する印鑑証明書の添付が求められます。

|

当事務所では、遺産分割協議書の作成に先立ち、遺産分割の検討段階から丁寧にサポートを行っておりますので、安心して手続きを進めていただけます。

相続における分割内容に法的な問題がないかを確認しながら進め、分割内容が確定した後は、必要な要件を満たした遺産分割協議書を適切な形で作成・代行いたします。 |

5.相続の名義変更(相続登記)・預貯金の引き出し

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続をする必要があります。この手続きを相続登記といいます。相続登記は2024 年4月から申請が義務化され、相続で取得したことを知った日から3年以内に手続きをする必要があります。

不動産の名義変更(相続登記)と、預貯金の引き出し方法の2点について見ていきましょう。

相続登記のやり方

・物件所在地を管轄する法務局へ登記申請します。

◆名義変更に必要な書類

● 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本

● 法定相続人の戸籍謄本

● 被相続人の住民票(本籍地記載)または戸籍の附票

● 法定相続人の印鑑証明書(銀行は、3か月以内のもの。登記は期限無し)

● 遺産分割協議書

● 遺言書または遺言書情報証明書

● 不動産の固定資産税評価証明 など

◆登録免許税

相続登記の登録免許税として固定資産評価額の 4/1000 が必要となります。

預貯金の引き出し方

名義変更に必要な基本書類 ( 協議書もしくは遺言書または遺言書情報証明書・法定相続人の印鑑証明書・被相続人の戸籍謄本・法定相続人の戸籍謄本 ) の他に、下記の書類等が必要になります。

◆必要書類

・金融機関所定の払い戻し請求書

・被相続人の預金通帳と届出印

当事務所では相続登記の依頼が可能です!

▼私たちができること

・司法書士と同等・それ以下の料金で対応

・相続登記一式・付随する調査・書類

当事務所に依頼するとこれらの相続登記を安価に安心して進められます。サービス説明はこちら

琉球スフィアは相続手続き全般のサポートを行っております。

相続手続きは非常に煩雑で、銀行や法務局、税務署など多くの機関への届け出が必要になります。しかも、期限が決まっている手続きもあり、のんびりしていると大きなトラブルにつながることも。

相続手続きは非常に煩雑で、銀行や法務局、税務署など多くの機関への届け出が必要になります。しかも、期限が決まっている手続きもあり、のんびりしていると大きなトラブルにつながることも。

例えば、相続税の申告には10か月という期限があり、それを過ぎると延滞税が発生します。また、相続放棄には3か月の期限があり、知らないうちに多額の借金を相続してしまうことも。

こうしたリスクを避けるため、弁護士が相続手続き全般を代行し、依頼者の負担を大幅に軽減します。

相続手続きのサービス案内はこちら>

相続人調査

「亡くなった父には、実は前妻との間に子どもがいたらしい……」

相続では、思わぬところから新たな相続人が見つかることもあります。相続人の範囲を正しく確定しないと、後々「相続手続きが無効になった」などの問題が発生することも。

弁護士が戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せ、相続人を正確に調査することで、トラブルを未然に防ぎます。

相続手続きのサービス案内はこちら>

財産調査・確定

「父はどこにどんな財産を持っていたのだろう?」

相続では、プラスの財産(預貯金、不動産、株式など)だけでなく、マイナスの財産(借金やローン)も引き継ぐことになります。財産の全体像がわからないまま相続を進めると、思わぬ借金を背負うことになるかもしれません。

弁護士が銀行や証券会社、不動産の登記情報などを調査し、財産を正確に把握することで、安全な相続をサポートします。

相続手続きのサービス案内はこちら>

遺産分割協議書の作成

「兄弟で話し合って、遺産の分け方を決めた。でも、これってちゃんとした書類にしないといけないの?」

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を正式な形にするための重要な書類です。これがないと、不動産の名義変更ができなかったり、預金が引き出せなかったりと、相続手続きが前に進みません。

弁護士が法的に有効な遺産分割協議書を作成し、将来的なトラブルを防ぎます。

相続手続きのサービス案内はこちら>

相続放棄

「父に借金があったと聞いて不安……」

相続では、財産だけでなく借金も引き継ぐ可能性があります。しかし、相続放棄をすれば、財産も負債も一切受け取らずに済みます。

相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要ですが、「3か月以内」という期限があります。弁護士が期限内に必要な書類を作成し、家庭裁判所への申立てをサポートします。

相続放棄のサービス案内はこちら>

相続登記・名義変更

相続財産の中でも特に代表的なのが不動産です。亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ相続人へ、不動産の名義を変更する手続きを「相続登記」といいます。

これまで相続登記には期限の制限がなく、手続きをせずにそのまま放置しても特に罰則はありませんでした。しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化され、一定の期限内に手続きを行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

さらに、この義務化は2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に相続した不動産も対象となります。まだ相続登記を済ませていない方は、早めに手続きを進めることをおすすめします。

相続登記のサービス案内はこちら>

相続手続きは非常に煩雑で、銀行や法務局、税務署など多くの機関への届け出が必要になります。しかも、期限が決まっている手続きもあり、のんびりしていると大きなトラブルにつながることも。

相続手続きは非常に煩雑で、銀行や法務局、税務署など多くの機関への届け出が必要になります。しかも、期限が決まっている手続きもあり、のんびりしていると大きなトラブルにつながることも。

.png)

.png)