遺産分割協議書を作りたいけれど、進められない方へ|4つのケースと解決方法

「そろそろ相続の手続きを進めなきゃ…と思っているのに、何かが引っかかって前に進まない」

「そろそろ相続の手続きを進めなきゃ…と思っているのに、何かが引っかかって前に進まない」

そんなご相談も数多く寄せられます。

ここでは、「遺産分割協議書を作りたいけれど、今の状況では作れない」という方によくあるケースを、弁護士と一緒に解きほぐしていきます。

ケース①:相続人の一部と連絡がつかない、音信不通…

「何度電話しても、手紙を出しても返事が来ません。協議書って“全員の同意”がないと作れないんですよね?」

A:連絡がつかない人がいても、“手がない”わけではありません。

まず、相手の最新の住所が分からない場合は、住民票や戸籍の附票を追って現住所を特定できます。これを職務上請求で調査できるのが弁護士の強みです。

それでも応答がない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」や、「調停申立て」を行うこともできます。

つまり、“誰かが返事をくれない”からといって手続きが完全に止まるわけではないのです。

ケース②:口頭では合意しているけど、協議書に実印を押してもらえない…

「話し合いでは合意できてるはずなのに、“あとで送るよ”ってずっと実印を押してくれないんです…」

A:書面化を嫌がる人には、“誤解や責任の不安”があることも。

このような場合、相手は「内容が確定すること」や「後で不利になること」を懸念しているケースが多くあります。

このとき有効なのが、

-

弁護士から正式な説明書を添える

-

協議内容を“公平にまとめた中立的な文書”で再提示する

-

印鑑証明書も含めた書類一式を、手続きの流れごと伝える

といった対応です。プロが間に入ることで、「ちゃんとした手続きなんだ」と安心してもらえる場合も多く、結果的に押印してもらえることも。

ケース③:協議の中身に不満があり、署名を拒否している相続人がいる

「弟が“自分の取り分が少なすぎる”って怒って、協議書には絶対サインしないって言い出して…どうすればいいですか?」

A:ここから先は“話し合い”ではなく、“調整のステージ”です。

一人でも署名を拒否していると、協議書は完成しません。この場合は、無理に納得させようとせず、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるのが正攻法です。

ええ?調停?裁判とかはさけたいんだけど…

そう思われる方もいると思いますが、

調停では、

-

法定相続分を前提にした“分け方の案”

-

財産の評価

-

寄与分や生前贈与の有無

などを客観的に整理して、学校の先生や、士業の調停員と一緒に、裁判所の関与のもとで再度話し合いを行います。相手も「裁判所の場だと感情論では通らない」と感じて態度を改めるケースが少なくありません。弁護士を代理人にすれば、依頼者は出席する必要がなくなるので、安心してください。

ケース④:遺産の内容が複雑で、どう書いていいかわからない

「土地や建物、預金、株式があって…何をどう書けばいいか分かりません。法務局に出す形式もあるみたいで、不安です」

A:協議書には“書式”と“法的要件”があります。

不動産が含まれる場合、不動産の表示は登記簿の表記通りに正確に書く必要があります。

また、預金・現金・動産なども、分配内容を明確に記載しなければ、のちのち争いの火種になります。

当事務所では、

-

財産目録の作成(通帳コピー・不動産登記などの収集代行)

-

分割内容の整理

-

登記・相続手続きに通用する協議書の作成

まで、まるごと一括で対応しています。

協議書を作れないまま時間だけが過ぎていませんか?

「自分ではうまく書けない」「相手が協力してくれない」そうしている間にも、相続登記の義務期間(※原則3年以内)は迫ってきます。

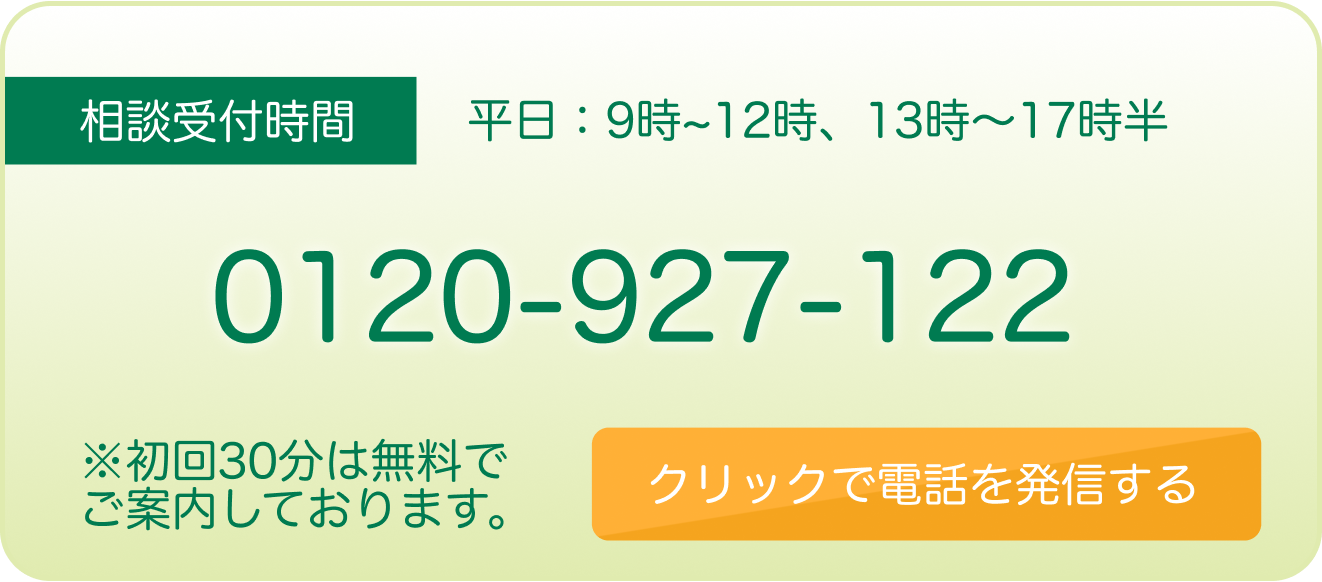

専門家が間に入れば、滞っていた協議も動き出すことがよくあります。まずは、今どこで止まっているのかを一緒に整理してみましょう。初回のご相談は無料です。どうぞ安心してお話しください。

以上のようなお悩みがある方は、弁護士が解決できます。

遺産分割協議書の作成は、相続人全員の合意や法律的な正確さが求められる重要な手続きです。

「どう話し合えばいいのか分からない」「内容に納得できない相続人がいる」「書類の形式に自信がない」――

そんなお悩みは、弁護士にご相談いただくことで、法律に則った円満な解決が可能になります。

相続を“争族”にしないために。

弁護士が、法的サポートと調整を通じて、納得のいく遺産分割をお手伝いします。

まずはお気軽にご相談ください。

.png)

.png)